Wer Ladung transportiert, muss diese sichern. Das schreibt sowohl der gesunde Menschenverstand vor als auch der Gesetzgeber. Niemand möchte, dass die Ware während des Transports Schaden nimmt – und niemand, dass sie Schaden verursacht. Genau das passiert aber auf deutschen Straßen. Täglich. Mehrfach. Verlorene Ladung und verlorene Autoteile – Kein Wunder: Im Jahr 2021 sind auf österreichischen Straßen etwa 610 Millionen Tonnen Waren unterwegs gewesen, davon sind 86 Millionen Tonnen Ware grenzüberschreitender Transit. All diese Waren müssen gesichert werden, im Stückguttransporter ganz genauso wie im Kleintransporter und im Anhänger. Und das scheint nicht selten schief zu gehen. Wir zeigen was beim Sichern der Ladung zu beachten ist und welche Arten der Ladungssicherung es gibt.

Sie wollen ihre Ladung sichern? Hier gibts Paletten, Stretchfolie und Spanngurte

Was ist Ladungssicherung und warum ist sie wichtig?

Oftmals heißt es: „Das ist so schwer, da rutscht nix!!“ Falsch. Setzt sich das Fahrzeug in Bewegung, ändert es seine Geschwindigkeit oder Fahrtrichtung oder muss es Unebenheiten überwinden, entstehen dynamische Kräfte. Wie sich die Ladung bei solchen Krafteinwirkungen verhält, ist abhängig von:

- der Intensität des Richtungswechsels bzw.

- der Intensität der Beschleunigung oder des Bremsvorgangs,

- den Materialien bzw. der Oberflächenbeschaffenheit der Ladung und

- der Auflagefläche sowie vom Schwerpunkt der Ladung.

Die einzige Möglichkeit alle Risiken zu vermeiden: Die fachgerechte Sicherung der Ladung. Und zwar so, dass sie im Zweifel eine Vollbremsung unbeschadet übersteht. Ladungssicherung bezeichnet also das Sichern von Ladungen im Straßen-, Luft, Bahn und Schiffsverkehr, um genau diese physikalischen Bewegungskräfte während des Transports sicher zu überstehen und so die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Wir geben im folgenden Praxistipps zur Ladungssicherung in Lkw und Transporter.

Welche gesetzlichen Vorschriften gelten für die Ladungssicherung?

Der Lkw bzw. das Fahrzeug muss die Ladung und die zu erwartenden Kräfte sicher aufnehmen können (Straßenbeschaffenheit und die Möglichkeit einer Vollbremsung mit einberechnet). Klingt banal. Trotzdem wird hier (sogar bei professionellen) Transporten oft unnötig viel riskiert.

Grundsätzlich sind sowohl Verlader, Fahrzeughalter als auch Fahrer für die Ladungssicherung zuständig und im Schadensfall entsprechend haftbar. Es gibt eine Reihe von Gesetzen, die die Ladungssicherung vorschreiben und regeln. Laut KFG (Kraftfahrgesetz) müssen Fahrzeuge in regelmäßigen Abständen zur sogenannten §57 a-Überprüfung. In welchen Abständen genau, ist abhängig vom Fahrzeugtyp. Gesetzliche Regelungen betreffend Ladungssicherung finden sich in der Straßenverkehrsordnung (StVO), dem Kraftfahrgesetz (KFG) sowie im Führerscheingesetz (FSG) und im ArbeitnehmerInnen-Schutzgesetz. Eine gute Übersicht bietet das Merkblatt der AUVA: Ladungssicherung im Straßenverkehr.

Wozu brauche ich einen Lastverteilungsplan?

Wozu brauche ich einen Lastverteilungsplan?

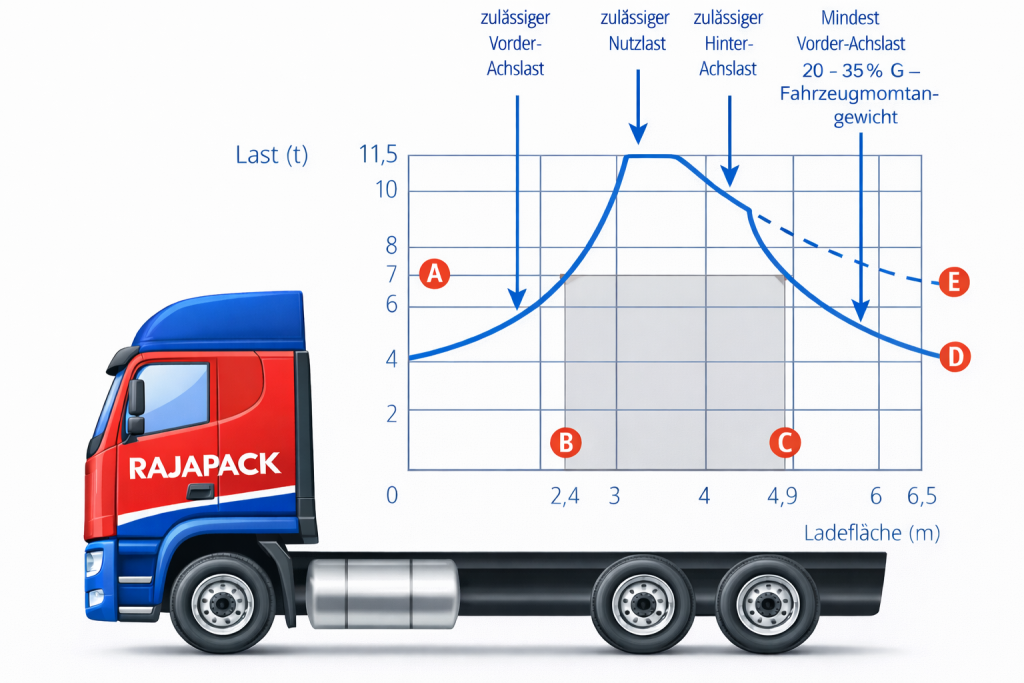

Der Lastverteilungsplan ist ein ganz wesentlicher Punkt der Ladungssicherung. In jedem Fahrzeugschein wird das zulässige Gesamtgewicht eines Fahrzeuges angegeben. ABER: die Einhaltung des zulässigen Gesamtgewichts ist beim Beladen nicht alles, denn das Fahrzeug bewegt sich und mit ihm die Ladung. Daher muss gewährleistet sein dass die einzelnen Achslasten nicht über- oder unterschritten werden, denn die Stabilität des Fahrzeugs beim Fahren hängt von der gleichmäßigen Beladung des Fahrzeugs ab. Während die Lastverteilung beim Transport von Schüttgütern wie Kies oder Sand keine Rolle spielt (hier ist das Einhalten der zulässigen Gesamtmasse das Entscheidende), ist beim Transport von Einzelgütern, Ladeeinheiten wie Paletten oder Teilbe- und -entladungen immer die Lastverteilung zu berücksichtigen. Die Richtlinie VDI 2700 Blatt 4, beschreibt den Lastverteilungsplan LVP en Detail.

Diese Angaben liegen einem Lastverteilungsplan zu Grunde:

- Achslasten maximal in Tonnen

- Achslasten minimal in %

- Radstände des Lkw in Metern

- Länge der Ladefläche in Metern

- Abstand zwischen Vorderachse und Stirnwand in Metern

- Abstand Vorderachse zu Hinterachse in Metern

- Abstand zwischen mittlerer Achse (falls vorhanden) und Hinterachse in Metern

Mit diesen Basisdaten wird dann eine grafische Zeichnung erstellt, aus der die ideale Verteilung der Ladung auf der jeweiligen Ladefläche ganz einfach ersichtlich wird.

von zulässigen Nutz- und Achslasten muss im Sinne der Lenksicherheit des Fahrzeugs sichergestellt sein, dass eine gewisse Vorderachslast eingehalten wird und 20% des Fahrzeugleergewichts nicht unterschritten werden darf.

ASFiNAG und Autobahnpolizei überprüfen bei Kontrollen neben anderen Punkten (Führerschein, Fahrtenschreiber, …) insbesondere auch den ordnungsgemäßen Zustand des Fahrzeugs und die Einhaltung der Vorschriften. Die Beanstandungsquote bei diesen Kontrollen ist meist zu hoch, was neben finanziellen und strafrechtlichen Konsequenzen für Fahrer und Fahrzeughalter, immer auch Verzögerung und Kosten bedeutet und: Die Gefahr fährt immer mit! Neben Überprüfen auf technische Mängel und dem Einhalten von Lenk- und Ruhezeiten kontrolliert daher die Autobahnpolizei auch die korrekte Ladungssicherung. Dabei gilt die europäische Zurrkräftenorm EN ÖNORM 12195-1 seit 2011 in Österreich. Ganz allgemein muss Ladung so verstaut und gesichert werden, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen kann.

Laut KFG (Kraftfahrgesetz) müssen Fahrzeuge in regelmäßigen Abständen zur sogenannten §57 a-Überprüfung. In welchen Abständen genau, ist abhängig vom Fahrzeugtyp. Gesetzliche Regelungen betreffend Ladungssicherung finden sich in der Straßenverkehrsordnung (StVO), dem Kraftfahrgesetz (KFG) sowie im Führerscheingesetz (FSG) und im ArbeitnehmerInnen-Schutzgesetz.

Unsere Praxistipps zur Ladungssicherung:

Was hat Physik mit der Ladungssicherung zu tun?

Im Zusammenspiel von Bewegung, Beschleunigung und Masse entstehen enorme Kräfte. Das Verständnis dieser Kräfte bildet die Grundlage für die richtige Ladungssicherung. Beim Transport von Ladung wirken vor allem diese vier physikalische Faktoren, die direkten Einfluss auf das Fahrverhalten und die Ladungssicherheit haben:- Beschleunigungs- / Verzögerungs- / Fliehkraft

- Reibung

- Gewichtskraft

- Ladungsschwerpunkt

Beschleunigungs-, Verzögerungs- und Fliehkräfte

Beim Anfahren und Beschleunigen rutscht die (nicht gesicherte) Ladung auf der Ladefläche nach hinten. Die Beschleunigungskräfte, die hierbei absolut wirken, sind abhängig vom Gewicht der Ladung. Faustregel: Je schwerer ein Gegenstand ist (Gewichtskraft), desto größere Kräfte wirken.

su_spacer]

Das sollten Sie wissen: Beim Bremsen wirkt das 0,8-fache der Gewichtskraft der Ladung, und zwar in Längsrichtung nach vorne. Beim Beschleunigen und beim Kurvenfahren wirkt das 0,5-fache der Gewichtskraft der Ladung. Diese Kräfte entstehen unweigerlich, bei jeder Richtungsänderung. Daran ändert auch die korrekte Ladungssicherung nicht. Es gilt, diese Kräfte aufzunehmen – und sicher über den Fahrzeugboden nach unten abzuleiten. Dabei sind auch die folgenden Größen entscheidend:

Reibung

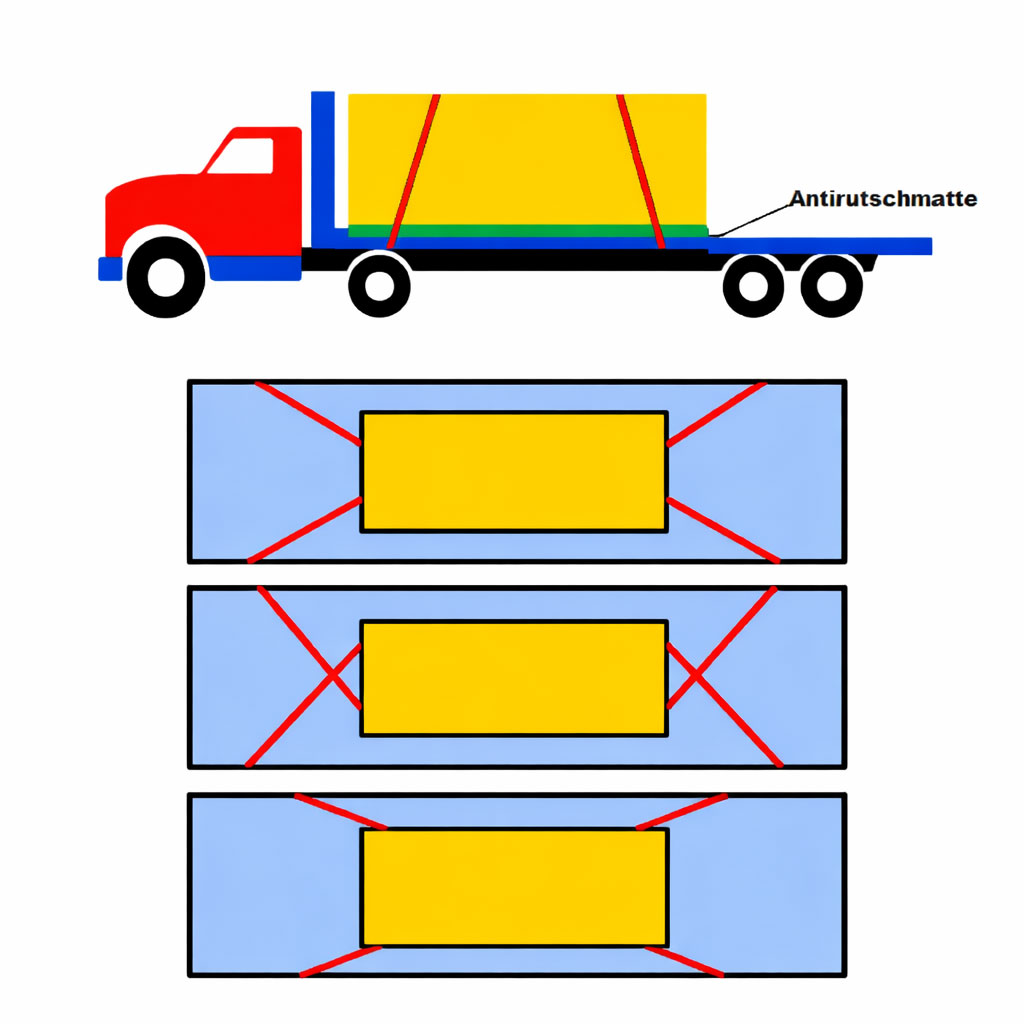

Die Beschaffenheit der Oberflächen sowohl der Ladung als auch der Ladefläche hat entscheidenden Einfluss darauf, mit welcher Intensität und in welche Richtung sich die Ladung in Bewegung setzt. Eine Oberfläche mit hoher Reibung nimmt die Gewichtskraft auf und „leitet“ sie nach unten ab. Diesen Effekt haben zum Beispiel Anti-Rutschmatten. Auf diese Weise kann bis zu 60% der Gewichtskraft „umgeleitet“ werden. Verlassen sollten Sie sich auf die Reibung allein jedoch nicht: Witterungsumstände oder Verunreinigungen durch z.B. Öle oder Fette machen diesen Effekt nämlich zunichte.Ladungsschwerpunkt und Standfestigkeit

Eine Ladung hat dann sicheren Stand, wenn die Schwerpunkthöhe kleiner ist als die halbe Breite seiner Grundfläche. Ein niedriger Ladungsschwerpunkt verhindert (verringert) das Ausbrechen der Ladung zur Seite hin.Welche Arten der Ladungssicherung gibt es?

Beim Transport werden zwei Methoden zur Ladungssicherung unterschieden: Die formschlüssige Ladungssicherung auch Direktzurren genannt und die kraftschlüssige Ladungssicherung auch Niederzurren genannt. Für beides wird ein oder mehrere Spanngurte benötigt. Worin liegt der Unterschied?Formschlüssige Ladung

Formschlüssig laden bedeutet, bündig bzw. lückenlos zu laden. Gibt es keinen Leerraum, kann sich die Ladung nicht in Bewegung setzen. Die Ladung wird miteinander und mit dem Transportmittel verblockt. Dazu wird die Ladung an der Stirnwand der Ladefläche festgesetzt und fixiert. Zusätzlich werden hier auch Paletten oder Stausäcke als „Füllmaterial“ verwendet.Das geschieht, wie beschrieben, bspw. durch das lückenlose Auffüllen des Laderaums, siehe Abbildung:

Zur formschlüssigen Ladung gehört aber auch, wenn das Ladegut auf der Ladefläche mithilfe von Zurrmitteln, Spanngurten oder Netzen an Ort und Stelle fixiert wird.

Gängige Methoden für diese Art der Ladungssicherung beim formschlüssigen Laden sind:

- Diagonalzurren

- Schrägzurren

Die Stabilität kann bei der formschlüssigen Ladungssicherung neben Zurrgurten mit weiteren Hilfsmitteln erhöht werden wie:

- Rutschhemmende Unterlagen (Antirutschmatten)

- Antirutschhölzer

- Keile

- Ladebalken oder Sperrbalken

- Staupolster

Die Methode der formschlüssigen Ladungssicherung wird in der Logistik gerne verwendet, um viele verschieden Ladegüter, wie einzelne Kisten oder Kartons, zu transportieren, sie ist aber nicht für jedes Fahrzeug geeignet. Der Gesetzgeber stellt bestimmte Voraussetzungen an den Fahrzeugaufbau. Die sogenannte Aufbaufestigkeit für Nutzfahrzeuge und Anhänger gemäß DIN EN 12642 setzt eine Mindestbelastbarkeit der Stirnwand, der Rückwand und der Seitenwände vor, nachzulesen z.B. bei arbeitssicherheit.de.

Soll der Formschluss mithilfe von Zurrgurten hergestellt werden, müssen am zu sichernden Ladegut entsprechende Anschlagpunkte (Zurrpunkte) vorhanden sein.

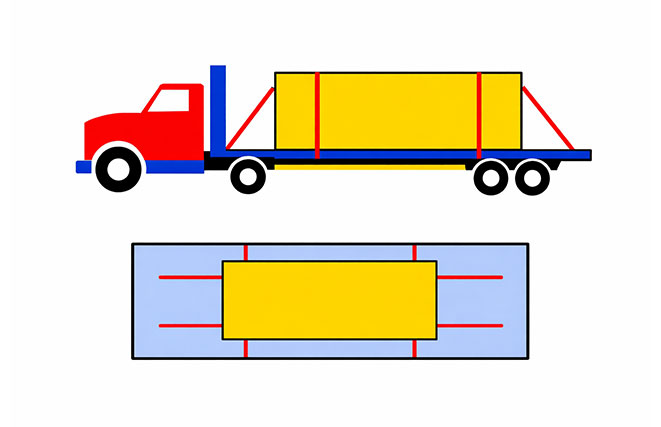

Kraftschlüssige Ladungssicherung

Kraftschlüssig laden bedeutet im Gegensatz zum formschlüssigen Laden, dass die Ladeeinheiten auf die Ladefläche gepresst und gesichert werden. Dafür werden die Zurrgurte über das Ladegut geführt und gespannt. Die einzelnen Packstücke werden also regelrecht niedergezurrt, die Kraft so auf die Ladefläche umgeleitet, Bewegung und ein Rutschen oder Ausbrechen verhindert. Dabei ist die Ladung im Gegensatz zur formschlüssigen Variante freistehend.Praxistipp: Ladungssicherung durch Zurrgurte und Spanngurte

Tagtäglich wird in den Verkehrsnachrichten vor Gefahrenstellen durch verloren gegangene Dinge auf deutschen Autobahnen gewarnt. Laut der Internetseite rp-online.de liegen hierbei die nicht näher beschriebenen „Gegenstände“ ganz vorn: Mit 13,8% machen sie den Löwenanteil der Warnmeldungen aus. Dicht gefolgt von Personen (13,5%), Reifenteilen (9,4%), Metallteilen und Fahrzeugteilen wie Auspuff oder Stoßstange. Natürlich gibt es auch kuriose Meldungen, wie der verlorene Strandkorb, Kühlschränke und Weihnachtsbäume. Solche Meldungen sind dann wahrscheinlich oft zurückzuführen auf die auf rp-online aufgeführte Nummer vier: Spanngurte! Sie gehen mit 3,5% am vierthäufigsten verloren. Spanngurte sind ganz wesentliche Instrumente der Ladungssicherung und es gibt eine schier unermessliche Auswahl an Spann- oder auch Zurrgurten – da stellt sich die Frage: Wie finde ich den richtigen? Und wie benutze ich ihn dass er am Ende nicht auf der Autobahn landet?

Welche Arten von Spanngurten gibt es? Wie ist ein Spanngurt aufgebaut?

In der Handhabung wird im Wesentlichen unterschieden zwischen zwei Typen:- Einteiliger Spanngurt: Wird ganz überwiegend zum Bündeln oder Umreifen, weniger zur Ladungssicherung im Straßenverkehr verwendet. Ein Ende des Gurtes ist fest mit dem Verschlusselement verbunden. Das lose Ende wird durch das Verschlusselement geführt, festgezurrt und fixiert. Häufig wird diese Art von Spanngurt zum Sichern der Ware auf einem Ladungsträger (Palette, Rollwagen…) beim innerbetrieblichen Transport verwendet.

- Zweiteiliger Spanngurt: Mit dem zweiteiligen Spann- oder Zurrgurt kann Ladung durch Niederzurren und Schräg- bzw. Diagonalzurren gesichert werden. Die 2-teilige Kombination besteht aus einem Gurtband mit Endbeschlag (Losende) und einem Gurtband mit Endbeschlag und Spannelement oder Ratsche (Festende). An beiden Teilen muss ein Etikett mit bestimmten Angaben angebracht sein. Diese Variante ist mit rund 90% die gängigste im deutschen (Berufs-) Warenverkehr.

Welche Rolle spielen beim Spanngurt Material und Verschlusselement?

In den seltensten Fällen ist das Material des Gurtes der Grund dafür, dass sich die Ladung selbstständig macht. Neben den Spanngurten aus Baumwolle (besonders weich und oberflächenschonend, aber nur belastbar bis rund 235 kg) ist der ganz überwiegende Teil der verwendeten Spanngurte aus Chemiefasern und somit äußerst belastbar. Mit einer Reißfestigkeit von bis zu 6500 Kilogramm gelten beispielsweise Spanngurte aus Polyester als besonders witterungsbeständig und reißfest.Natürlich setzen scharfe Kanten – in Kombination mit großen Kräften- den Zurrgurten über kurz oder lang zu. Die häufigste Schwachstelle ist jedoch, neben falscher Handhabung, das Spann- bzw. Verschlusselement. Dabei werden wieder zwei wesentliche Arten unterschieden:

- Klemmschloss: Da hier nur festgeklemmt wird und kein weiterer Zug aufgebaut werden kann, wie das mit einer Ratsche der Fall ist, eignet sich diese Art von Verschlusselement nur für kleine Gewichte.

- Kurzhebelratschen (auch Standardratsche oder Druckratsche): Mit einer Hebellänge von etwa 22 cm können eher geringe Vorspannkräfte von 200 bis 350 daN erreicht werden – auch wenn der Spanngurt selber zu „mehr“ in der Lage wäre…

- Langhebelratschen (Zugratschen): Dank der Hebellänge von zirka 33 cm lässt sich eine deutlich größere Vorspannkraft von bis 500 daN erreichen. Der große Vorteil: Mit nur einem Spanngurt mit Langhebelratsche lässt sich das gleiche Ladungsgewicht sichern, für das zwei Spanngurte mit Kurzhebelratsche benötigt werden – eine klare Arbeitszeitersparnis.

Welche verschiedenen Arten Endbeschläge für Spanngurte gibt es?

Gängige Endbeschläge sind Doppelspitzhaken, Karabiner mit Sicherung, Flachhaken mit Sicherung, Klauenhaken, Double-Stud Fitting, Single-Stud Fitting, D-Ring oder Bordwandhalter. Eine Wissenschaft für sich, und für jeden Einsatzanlass erneut zu prüfen, welcher sich eignet. Karabinerhaken bspw. haben, anders als Spitzhaken oder Klauenhaken, den Vorteil dass sie sich dank des Schnappverschlusses selbstständig schließen und nur mit Aufbringung manueller Kraft wieder zu lösen sind. Ähnlichen Effekt bieten die Endbeschläge mit Sicherung. So besteht eine Verbindung auch dann, wenn noch keine Spannung erzeugt wurde. Komfortabel in der Anwendung sind Spitzhaken, da sie lediglich eingehängt werden müssen in Zurröse, Anschlagpunkt, Lochblech. Sollte klar sein: Verlängern Sie niemals Spanngurte durch Verknoten! Beim Material des Endbeschlags gibt es generell zu beachten: Edelstahl sollte es schon sein: Das Material muss einiges an Zugkraft aushalten und sollte witterungs- und temperaturbeständig sein.Das Zurrgurtetikett

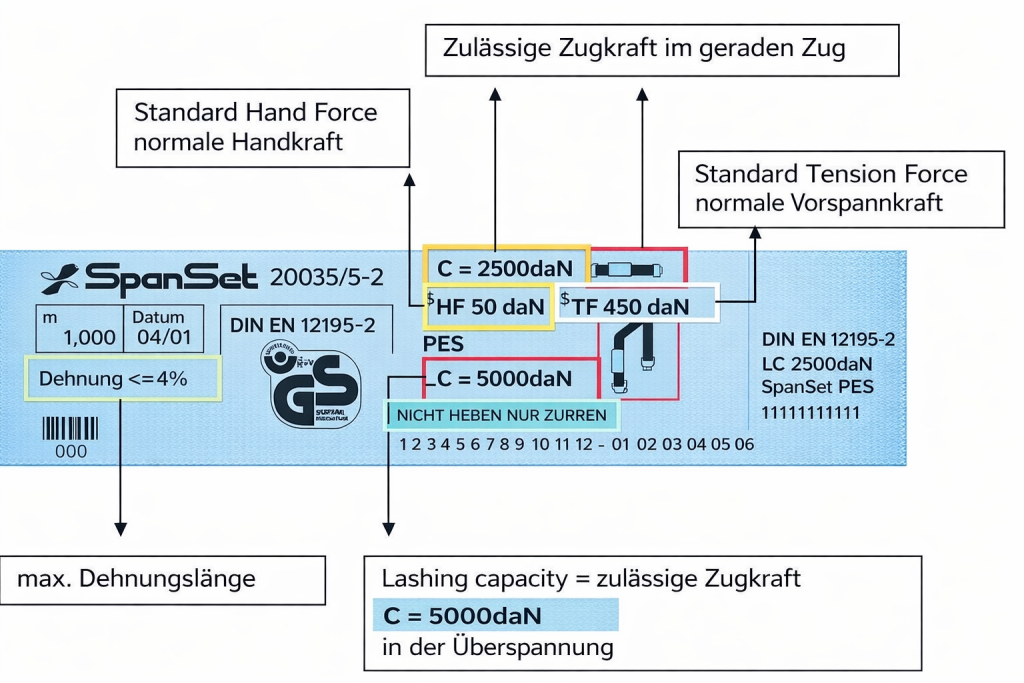

Anhand des Zurrgurtetiketts, das zwingend an jedem Gurt angebracht sein muss (Norm EN 12195), lassen sich die relevanten Kriterien ablesen. Nach der geltenden Europäischen Norm DIN 12 195-2 müssen Zurrgurte aus Chemiefasern auf dem Etikett mindestens Auskunft geben über:

Neben dem Namen des Herstellers, dem GS-Zeichen und der entsprechende Prüfnummer, dem Herstellungsjahr, der angewandten DIN-Norm und einer eindeutigen Code-Nummer zur Rückverfolgbarkeit und Zuordnung des Spanngurtes, sind diese Angaben relevant:

- das Material – auf den ersten Blick auch anhand der Farbe des Etiketts zu erkennen. Dabei steht Blau für Polyester (PES), Braun für Polypropylen (PP), Grün für Polyamid (PA) und Weiß für sonstige Materialen

- Nutzlänge des Zurrmittels

- die Lashing Capacity (LC): Die LC ist die Zurrkraft des Gurtes selber, sie gibt die maximale Belastbarkeit des Spanngurtes im geraden Zug an. Bei Umreifungen kann der angegebene Wert verdoppelt werden.

- die Standard Hand Force (SHF) oder auch normale Handkraft ist die Kraft, die der Anwender zum Spannen der Ratsche aufzubringen muss. Sie beträgt in der Regel 50 daN, was 50 kg entspricht.

- die Standard Tension Force (STF) oder auch normale Vorspannkraft gibt an, welche Kraft durch die SHF (Handkraft) aus der Ratsche als Vorspannkraft auf das Zurrmittelübertragen wird. Vereinfacht gesagt: Sie gibt an, wie leistungsstark die Ratsche ist.

- Dehnung unter zulässiger (maximaler) Zurrkraft in Prozent: Sie liegt bei maximal 7%, meist darunter. Ein 3m langer Spanngurt mit Dehnung 4% bspw. wird unter maximaler Dehnung 312 cm lang.

Wann ist ein Spanngurt ablegereif?

Zurrgurte sind hoher Belastung ausgesetzt. Von ihrem einwandfreien Zustand hängt jedoch einiges ab. Daher müssen Spann- und Zurrgurte regeswllmäßig von einem Fachkundigen überprüft und ggf. ausgetauscht werden. Vor jedem Einsatz müssen die Zurrmittel auf ihren einwandfreien Zustand überprüft werden (Sichtprüfung). Dazu gehört:- Sind Einschnitte oder Einkerbungen zu erkennen?

- Sind die Nähte intakt? Sind Verbindungen beschädigt?

- Gibt es am Gurt irgendwelche Verformungen?

- Ist das Etikett (an beiden Teilen, wenn zweiteilig!) vorhanden und einwandfrei lesbar?

- Ist das Spannelement frei von Rissen oder Brüchen?

- Gab es Krafteinwirkungen, die das Spannelement oder den Endbeschlag verformt haben?

- Sind Spannelement und Verbindungselement frei von Korrosion?

Übrigens: Reparaturen sind in bestimmten Fällen zulässig, müssen aber unbedingt und ausschließlich von fachkundigem Personal durchzuführen – in der Regel vom Hersteller. Selten lohnt sich eine solche Reparatur, auch im Sinne der Sicherheit sollte der Spanngurt im Zweifel abgelegt und ersetzt werden. Das gilt auch, wenn der Zurrgurt die vorgeschriebene jährliche, professionelle Examinierung nicht „besteht“. Wann ein Gurt „ablegereif“ ist, also nicht mehr verkehrstauglich ist und ausgemustert werden muss, geht aus dem Merkblatt Ablegereife Zurrgurte der Bundesgenossenschaft für Transport und Verkehrswissenschaft hervor.

Welchen Spanngurt muss ich jetzt nehmen?

Leider gibt es darauf nicht die eine, kurze Antwort. Es gibt jedoch eine Reihe frei verfügbarer Online-Rechner, die zumindest Aufschluss über die benötigte Anzahl und Stärke der Spanngurte geben. Um eine Ladung sicher und regelkonform zu sichern, müssen (mindestens) folgende Größen bekannt sein:- Umfang der Ladung (ergibt benötigte Länge)

- Gewicht der Ladung

- Gleit-Reibbeiwert : Durch den Einsatz von Anti-Rutsch-Matten kann dieser Wert erheblich verbessert werden!

- wirkende Kräfte bei der gewählten Art der Beförderung (Straßenverkehr, Containerschiff, Schienentransport, Lufttransport…) beziehungsweise die Beschleunigungsfaktoren

- Abspannwinkel oder auch Zurrwinkel (?)

- wird mit Formschluss oder ohne Formschluss (freistehend) verladen

- erreichbare Vorspannkraft (STF) des Spanngurts

Auch wichtig: Spanngurte müssen auch nach dem Entladen einen festen Platz haben, an dem sie gut befestigt bzw. aufgeräumt sind. Dann landen sie auch nicht mehr auf der Autobahn. 😉

Ladungssicherung beginnt schon beim Verpacken

Sämtliche Maßnahmen, die Palette auf der Ladefläche zu sichern und zu fixieren, sind zum Scheitern verurteilt, wenn die Waren nicht richtig verpackt sind und beim Palettieren selbst nicht eine absolut stabile Ladungseinheit hergestellt wurde. Dabei gilt, vom Großen zum Kleinen bzw. von außen nach innen:

- Die Umverpackung: die Waren müssen richtig verpackt und gepolstert werden – im Blogartikel Verpacken von A-Z geben wir die wichtigsten Verpackungstipps.

- Nach der Umverpackung folgt die Auswahl der Palette. Je nach Paletten-Arten und Palettengröße und je nach Art der Ware und des Versandweges, muss auch die Palette gewählt werden.

- Ist die richtige Palette gefunden geht es um das Richtige Palettieren – Paletten packen um eine stabile Ladungseinheit herzustellen.

- Für eine stabile Ladungseinheit muss die gepackte Palette schließlich gesichert werden, am besten erfolgt das durch das Palette stretchen mit Stretchfolie. Auch Umreifen stellt eine gute Möglichkeit zur Sicherung der Ladung dar. Ganz besonders praktisch: Umreifungssets mit allen Bestandteilen und Materialien, die Sie zum Umreifen brauchen.